|

|

|

|

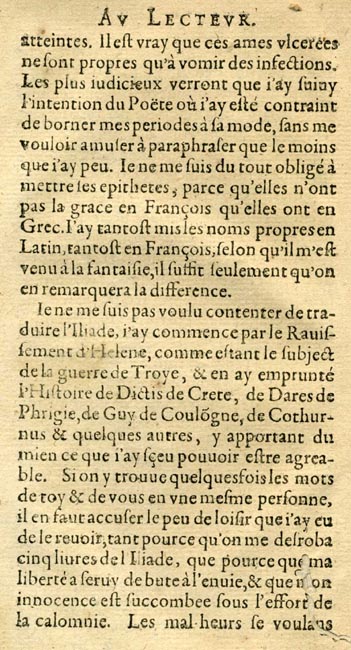

Dans sa préface, Du Souhait justifie ses choix de traduction : ..."Vous ne trouverez point en ma traduction Françoise les pointes relevées de sa poésie, tant pour ce que les Grecs ont plus d'emphase que les François, que pour avoir l'esprit aussi esloigné des merveilles du sien, comme il y a de distance de son aage au nostre. Je m'estonne seulement qu'il y aye des esprits si revesches & si barbares que de vouloir censurer un tel personnage… Je laisse à ces Critiques dequoy mordre sur ma traduction, laquelle ne pourra estre à leur goust, puisque l'Austheur mesme en reçoit des attaques & atteints…. Les plus judicieux verront que j'ay suivy l'intention du poète où j'ay esté contraint de borner mes périodes à sa mode, sans me vouloir amuser à paraphraser que le moins que j'ay pu. Je ne me suis du tout obligé à mettre les epithetes, parce qu'elles n'ont pas la grace en François, qu'elles ont en grec".... |

|

| "AU LECTEUR" édition de 1614. | |

|

|

|

|

|

|

| Notice de

Didier Pralon dans Traductions Françaises de l'Iliade (1519-1989).Cahiers

du Claix (Cercle de Linguistique d'Aix en

Provence), Travaux 10, 1993, p. 135-179.

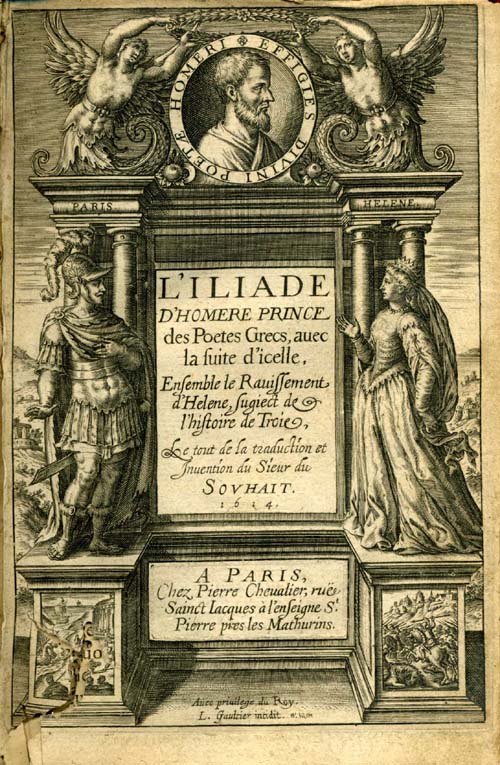

Voir page d'accueil Comparaison, Comparaisons Iliade, Livre III, où est publié l'intégralité des Travaux de Didier Pralon sur le début du Livre III. D'après les bibliographies, la première édition date de 1614. J'utilise l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale : L'Iliade d'Homère, prince des poetes grecs, avec la suite d'icelle. Ensemble le Ravissement d'Helene, suject de l'histoire de Troie, le tout de la traduction et invention du sieur du Souhait, à Paris chez Nicolas Buon, 1617, que je contrôle dans la "dernière édition", 1634, chez Nicolas Gasse, que je me suis procurée ultérieurement. Voir Noémi Hepp, Homère en France au XVII° siècle, Paris 1968, p.177-204. Du Souhait n'est guère connu. N. Hepp le suppose attaché à la famille de Lorraine (la traduction est dédiée à Louis de Guise). Il avait publié auparavant des essais sur l'art de vivre, dont Le Parfait Gentilhomme, en 1600. Dans sa préface, il justifie ses choix de traduction :" Vous ne trouverez point en ma traduction Françoise les pointes relevées de sa poésie, tant pour ce que les Grecs ont plus d'emphase que les François, que pour avoir l'esprit aussi esloigné des merveilles du sien, comme il y a de distance de son aage au nostre. Je m'estonne seulement qu'il y aye des esprits si revesches & si barbares que de vouloir censurer un tel personnage… Je laisse à ces Critiques dequoy mordre sur ma traduction, laquelle ne pourra estre à leur goust, puisque l'Austheur mesme en reçoit des attaques & atteints…. Les plus judicieux verront que j'ay suivy l'intention du poète où j'ay esté contraint de borner mes périodes à sa mode, sans me vouloir amuser à paraphraser que le moins que j'ay pu. Je ne me suis du tout obligé à mettre les epithetes, parce qu'elles n'ont pas la grace en François, qu'elles ont en grec..." En comparant ces deux passages de "AU LECTEUR" nous remarquons qu'ils sont similaires, l'édition de 1617 et celle de 1634, dont c'est servi D. Pralon est la même que l'édition de 1614. |

|

| Les éditions. | |

| Cette traduction a été éditée plusieurs fois : 1614, 1617, 1620, 1627, 1634 ; ces éditions étaient plus ou moins complètes par rapport à l'édition originale qui comporte en plus de l'Iliade une vie d'Homère selon Hérodote, le ravissement d'Hélène, suite de l'Iliade d'Homère ou l'histoire de Troye et une table des Noms et Choses mémorables contenues dans ce livre. Le contenue étant le même pour chacune de ces éditions sans modification, qu'aurait pu apporter Du Souhait. | |

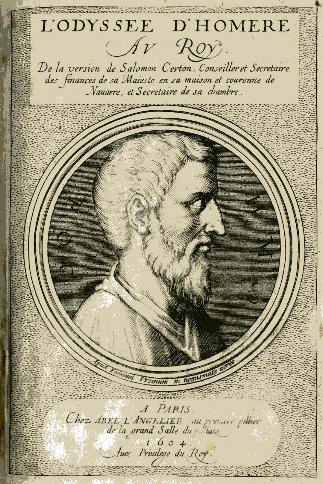

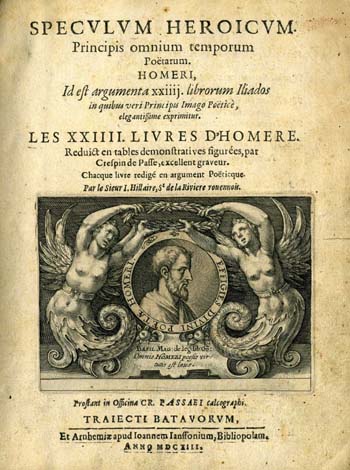

| On

remarque que le frontispice de trois éditions de fortes

similitudes : entre celle de Certon de 1604 de la suite de gravures

de De Passe avec le texte de De La Rivière de 1613, celle de la traduction de Du Souhait de 1614,

pour la représentation d'Homère. Voir à la suite le commentaire concernant cette gravure.

|

|

|

|

|

| Certon 1604 | |

|

|

|

De Passe / La Riviere 1613 |

Du Souhait 1614 |

|

|

|

|

Cette gravure anonyme, où le Poète est vu en buste, de profil à droite, reproduit une médaille de bronze provenant des collections de Fulvio Orsini, comme l'indique la légende latine abrégée inscrite au bas sur le cartouche : « HOMERUS Apud F. Ursinum in nomism. œreo ». Il s'agit d'une copie inversée d'après deux suites gravées à Anvers, chez Théodore Galle, en 1598 et en 1606 : « Illustrium imagines ex antiquis marmoribus nomismatibus [...] apud Fulvium Ursinum ». Ces suites de planches montrent respectivement cent cinquante et un et cent soixante-huit personnages de l'Antiquité gréco-romaine vus en buste, leurs nom et fonction étant portés sur le cartouche du bas. L'humaniste et amateur d'antiquités Fulvio Orsini (1529-1600) fut un érudit recherché par les savants et les littérateurs de son temps. Issu par son père naturel de l'illustre famille romaine des Orsini, il entra en 1559 au service des Farnèse. Bibliothécaire des cardinaux Alessandro et Odoardo Farnèse et gardien de leurs collections d'art et d'antiques, il constitua une riche collection personnelle de manuscrits, livres, intailles, médailles, bronzes, tableaux. Il publia des ouvrages de commentaires et des éditions d'auteurs anciens, ainsi que deux œuvres originales, en latin, sur les familles romaines et les hommes illustres de son temps. Il s'intéressa tout particulièrement à l'iconographie antique et publia en 1570 à Rome les Imagines et elogia virorum illustrium et eruditorum ex antiquis lapidibus et nomismatibus expresse. L'ouvrage fut réédité à Anvers en 1598 et 1606. L'édition de 1606, dans laquelle Jean Faber ou Le Fèvre, de Bamberg, a ajouté un commentaire, devint pendant deux siècles le recueil le plus complet et le plus précis des portraits de personnages de l'Antiquité réalisés d'après les monuments antiques. Ce livre fut traduit en français par Charles-César Baudelot de Dairval et publié à Paris en 1720 sous le titre Portraits d'hommes et de femmes illustres. Madeleine de Terris et Patrick Morantin. Homère Sur les traces d'Ulysse p. 41. |

|